Pesticides; des risques qui inquiètent

March 25, 2019

Les pesticides ont rendu, rendent et rendront de fiers services à la production agricole. Toutefois, leur usage a un pénible revers de la médaille. Le constat national et régional est préoccupant. «L’utilisation des pesticides à Maurice et dans la région est assez élevée», fait ressortir Gina Bonne, agronome qui évolue au sein de la Commission de l’océan Indien. En 2016, 49 926 tonnes de produits chimiques ont été utilisées. Le Dr Seelavarn Ganeshan, Chief Executive Officer du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI), va dans le même sens. «Nous devons tout faire pour que ces chiffres baissent dans les années à venir. C’est pour cette raison que nous encourageons et vulgarisons les alternatives», souligne-t-il.

Mieux comprendre

Le terme pesticide englobe tout poison utilisé pour tuer les nuisibles qui comprennent insectes, maladies (bactéries, virus), plantes, animaux, etc. Les termes les plus familiers sont herbicides, fongicides et insecticides. Nous retrouvons également les biopesticides. Certains sont très toxiques, d’autres moins et d’autres encore se dégradent plus facilement dans la nature. Ils agissent par contact direct ou systémique. On les retrouve sous différentes formes : poudre, liquide ou en granulés. «La Dose Lethal 50 est l’indicateur quantitatif utilisé pour définir le potentiel toxique d’un produit. Celui-ci mesure la dose de produit nécessaire pour éliminer 50 % des organismes nuisibles par administration unique», explique le Dr Ganeshan. À Maurice, tous les pesticides sont gérés par le Dangerous Chemical Control Board qui établit de nombreux critères avant de permettre l’utilisation d’un produit. Les tests sont, eux, effectués par le FAREI ou le MSIRI.

Les risques pour l'homme et l'environnement

L’effet des pesticides dépend de leur catégorie. Les organochlorés, comme le DDT, d’importants contaminants des écosystèmes et de la chaîne alimentaire, prennent des décennies avant de se dégrader. «Le DDT a été interdit à Maurice dans les années 70 pour ce qui est de l’agriculture mais il est toujours utilisé de façon sporadique contre la malaria», déclare le Dr Ganeshan. Les organophosphorés, eux, agissent sur le système nerveux. «Nous avons noté des problèmes d’asthme, notamment chez les enfants, et des maladies de peaux chez de nombreux agriculteurs qui négligent bien souvent les protections», précise Gina Bonne.

«Certains insecticides agissent sur le système nerveux des insectes, et à long terme, ils peuvent agir sur notre système nerveux et causer des vertiges. En ayant trop d’exposition aux pesticides ou en consommant de la nourriture contaminée, les femmes peuvent avoir des fausses couches ou des problèmes de fertilité. Pour ce qui est du cancer, nous ne sommes pas suffisamment documentés mais bien souvent, il est associé aux pesticides», explique le Dr Ganeshan. «Les médicaments, si on en prend en excès, ce n’est pas bon. Avec les pesticides, c’est la même chose. Il faut suivre les instructions et si on fait ça, on réduit les risques», souligne Gina Bonne. Les pesticides n’ont pas toujours les effets escomptés. Ils tuent les insectes bénéfiques pour l’agriculture. Les araignées, les coccinelles et les abeilles sont éliminées en même temps que les nuisances. Le sol n’est pas épargné. Comme il abrite une faune microbienne extraordinaire, qui aide à la dégradation et à la production des matières organiques, les pesticides tuent cette faune et ainsi le sol perd de sa fertilité. Le danger est encore plus prononcé sur les sols sablonneux, qui laissent pénétrer plus facilement les produits chimiques qui rejoignent les cours d’eau. «Les pesticides vont dans l’eau, dans les nappes et les rivières. C’est l’une des raisons pour lesquelles les rivières contiennent de moins en moins de poissons et d’écrevisses», poursuit le CEO.

Problème accentué

De nombreux agriculteurs stockent les pesticides dans un endroit fermé mais cela a tendance à chauffer. Un produit chauffé se dégrade plus vite et perd de son efficacité. Au contraire, ils doivent être stockés dans un endroit aéré. «On a souvent vu des planteurs qui augmentent les dosages ou qui font des cocktails de pesticides», confie l’agronome. «Souvent, les agriculteurs n’aiment pas utiliser les pesticides qui se dégradent rapidement. Un pesticide peut devenir un produit dangereux quand ils ne savent pas comment et quand l’appliquer et la bonne manière de le stocker», confie Gina Bonne. «Si on dit que des pesticides durent longtemps, cela ne veut pas dire qu’ils restent sur le produit. Il est très important de suivre un délai de traitement. Cela réduit les risques de contamination», explique-t-elle. Le délai pré-récolte entourant l’utilisation des pesticides est un facteur bien souvent négligé. Certains sont de trois jours, d’autres 30. «Notre rôle, au FAREI, est de faire en sorte que les planteurs suivent ces délais pré-récolte.» D’ailleurs, le FAREI effectue, sur une base régulière, des prélèvements dans les champs à des fins d’analyses. «Nous avons très peu de résidus de pesticides sur les produits que nous collectons dans différentes parties de l’île.» L’éducation est une autre carte à jouer. Par exemple, les abeilles sont actives au cours de la journée. Si la pulvérisation est effectuée vers 11 heures, on court le risque de les tuer. Les planteurs sont encouragés à faire la pulvérisation tard dans l’après-midi. Et au matin, l’effet du pesticide est diminué en force.

Inventer l'agriculture de demain

Maurice a emboîté le pas vers une agriculture plus saine. Le FAREI a formé jusqu’à présent 5 800 planteurs sur l’utilisation des pesticides. Les normes MauriGap, développées par le Mauritius Standard Bureau, proposent un cahier des charges que les planteurs suivent pour de bonnes pratiques agricoles. L’agriculture raisonnée contrôle les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) afin de limiter leur impact sur l’environnement. 50 planteurs sont certifiés Maurigap et s’engagent pour une agriculture raisonnée. «L’agriculture raisonnée n’est pas un mythe mais une réalité, souligne le Dr Ganeshan. Si chacun a son potager à la maison, on augmentera notre production agricole.»

L'espoir est dans la recherche

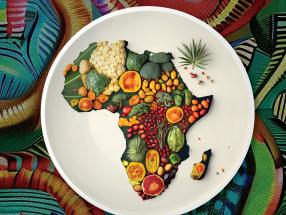

Si le mouvement bio est en marche, il faut toutefois être réaliste. Produire à grande échelle pour nourrir les populations de la planète demandera l’utilisation de pesticides mais tout espoir n’est pas perdu. «Nous vivons dans des zones tropicales et la recherche doit aller encore plus loin pour combattre efficacement les nuisances avec des produits moins toxiques. Nous sous-estimons la compétence de nos institutions en Afrique et à Maurice. Pourtant, nous avons d’excellents scientifiques. La coopération régionale pourrait jouer un rôle et amener les institutions de recherche à travailler ensemble. Le CIRAD, à La Réunion, fait un travail extraordinaire, tout comme l’INRAPE aux Comores. Si nous capitalisons les compétences existantes dans la région et rehaussons le niveau de nos institutions, nous arriverons à de meilleurs résultats dans le futur» , conclut Gina Bonne.

Où trouver l'alternative?

L'agriculture raisonnée implique un usage de pesticides dosé et contrôlé. Vérifiez sur les emballages la certification MauriGap.

Par exemple, Field Good , Bonduelle et les Jardins de Médine pratiquent une agriculture raisonnée. L'agriculture biologique n'utilise aucun produit chimique. Les légumes de Vélo Vert et FarmCity sont bio.